我々人間は、様々な感情をもちます。

喜び、怒り、哀しみ…

しかし、このような疑問を抱いたことはありませんか?

人間って生まれた時から感情豊かなのかな…?

ここでは、乳児期から幼児期にかけて、どんな情動がどのタイミングで生まれるのかを解説していきます。

え、情動?「感情」じゃないの?

厳密にいえば、感情と情動では定義が異なるのかもしれませんが、ここでは「情動」として解説していきます。

感情と情動の違いについては、以下の記事を参照してください。

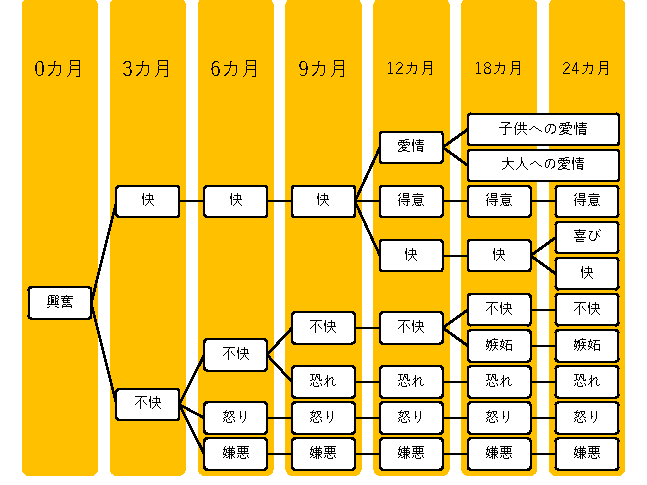

情動は枝分かれして増えていく

乳児期(0~1歳)

乳児期は、当たり前のことではありますが、自分自身で情動をコントロールすることは難しいです。

乳児期の情動は、どちらかというと生存戦略的な側面が強いです。

空腹時に不快感情を表出することで親に授乳を促したり、快感情を示す(社会的微笑など)ことで親の情愛を引き出したりと、乳児自身の生命維持に役立つものになっています。

なので、乳児に対する親の関わり方としては、不快感情を取り除き、快感情を提供してあげるというのが正しいと言えるでしょう。

この乳児期の過程を通して、出来事と情動表出の結びつきが強くなっていきます。

幼児期

幼児期になると環境などによって、後天的な情動(二次的情動)が獲得されていきます。

1歳半~2歳ごろには、照れ・妬み・共感といった情動も見られます。

これは以下の要素に基づきます。

- 客観的な自己意識の成立

「他者から見て自分はどのように見えるのか」という視点が芽生えます。とはいえ、この視点はまだまだ不正確なものです。

- 能力、行動に対する客観視

自分のやりたいことが全てできるわけではないという現実に気づきます。

例えば、車と同じ速さで走りたいと思っても、現実にはそれはできません。

2~3歳ごろには、誇り・恥・罪悪感といった情動が見られます。

これらは上記の自己意識等に以下の要素が加わることによります。

- 社会的基準やルールの理解、内包

社会や他者の判断基準を自分の中に取り込みます。つまり、何が「いいこと」で、何が「いけないこと」なのかをある程度判断できるようになるということです。

- 他者視点の精緻化

「他者」をより強く意識するようになります。

1歳半ごろは、自分の能力を褒めてもらいたいという「自慢」ですが、

3歳半ごろには、自分が他者よりも優れているという「誇り」になります。